目の前にある、助けなければならない命のために

地域医療振興協会 女川町地域医療センター今野 友貴

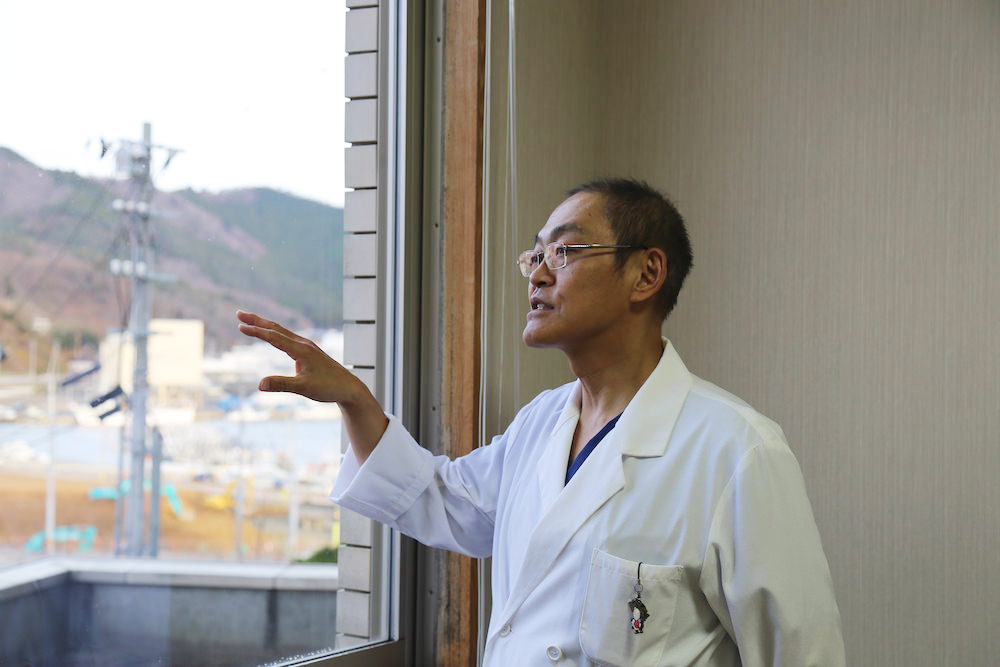

震災から立ち上がる女川町の人々を支える齋藤充先生のストーリー

このページに掲載されている情報は2018年12月07日取材当時のものです

地域医療振興協会 女川町地域医療センター

管理者(兼)センター長

自治医科大学卒業。地元である福島県での9年間の義務年限後、磐梯町保健医療福祉センターの立ち上げを行う。その後、女川町立病院(現:女川町地域医療センター)の院長に就任し、同病院の改革に尽力する。就任から1年後、東日本大震災を経験。2018年現在も、震災から復興する町を支えるべく、女川町で地域医療に従事している。

私の両親は学校の体育教師をしていました。その影響と運動が得意だったことから、私も幼い頃から両親と同じ体育教師になりたいと思っていました。

しかし私が中学生の頃、共働きの両親を持つ私の面倒をよくみてくれていた祖母が怪我で入院してしまいました。毎日学校帰りに祖母のお見舞いに行く中で、「高齢者にとっての医療ってすごく大切なんだな…」と実感するようになり、いつしか医師という仕事に興味を抱き始めたのです。

そして、生徒から慕われる両親のように、私も両親のように患者さんから「先生」と慕われる医師になりたい。そう強く思った私は、医師になるために自治医科大学へ進学しました。

自治医科大学を卒業後、私は地元の福島県に戻り勤務を開始しました。自治医科大学の卒業生は、卒業後それぞれの出身都道府県で9年間、地域医療に従事する義務があるためです。

当時の私は、9年間の義務年限が終了したら脳神経外科医になりたいと思っていたため、内科医として地域医療に従事する傍ら、週に1回市中病院で脳神経外科医のトレーニングをしたり、自治医科大学に3年間戻って脳神経外科の勉強をするなどして、脳神経外科医の専門医資格を取得しました。

しかし、義務年限が終了に近づく頃、脳神経外科医を目指していたはずの私の気持ちに変化が生じていました。地域医療に長いあいだ携わり、住民とのつながりを実感する中で、

「地域医療って楽しいな」

と思うようになったのです。

このように進路を決めかねていたちょうどそのとき、自治医科大学の同級生である屋島治光先生から「磐梯町保健医療福祉センターを立ち上げるから手伝ってくれないか」と声をかけられました。これをきっかけに、私は地域医療に身を投じることとなったのです。

磐梯町保健医療福祉センターで勤務していた2010年、女川町立病院(現 女川町地域医療センター)では院長と副院長が同時に退職し、深刻な医師不足に陥りました。このような現状を受け、地域医療振興協会から「女川町立病院へ行ってくれないか」という話をもらいました。

女川町立病院へ移った私は、病院の体制に大きな違和感を覚えました。

当時の女川町立病院では、曜日ごとに各診療科の専門医が大学病院から派遣され、「昨日は循環器内科、今日は糖尿病内科、明日は呼吸器内科」というように、さまざまな健康問題を持った高齢の患者さんは専門医が来る日に合わせて、何度も病院へ通っていたのです。

専門性にこだわって患者さんをみる体制を払拭し、「1人の総合診療医が患者さんの全身問題に対応するべきだ」と思い、病院の体制を大きく作り変える決心をしました。

また、当時は4人の医師に対して98床ものベッドを抱えていましたが、病床数を19床に減少させて、残りを介護老人保健施設用のベッドに転換するなど、病院改革を進めているときに東日本大震災が発生しました。

2011年3月11日の震災発生時、私は病院の3階にいました。どこからか「津波が来るぞ」という声が聞こえ、海が見えるデイルームまで走っていくと、津波がすぐ近くまで迫っている光景が飛び込んできました。「これは現実じゃなくて、悪い夢を見ているんだ」と頭が真っ白になってしまったことを覚えています。

2011年3月11日の震災発生時、私は病院の3階にいました。どこからか「津波が来るぞ」という声が聞こえ、海が見えるデイルームまで走っていくと、津波がすぐ近くまで迫っている光景が飛び込んできました。「これは現実じゃなくて、悪い夢を見ているんだ」と頭が真っ白になってしまったことを覚えています。

しかしそのあと我に返り、「1階にたくさん人がいる。助けに行かなくては」と思い階段まで行くと、階段を通じて津波が上がってきていたのです。

津波が引いたあとは、外科の庄司勝先生と2人で、院内で津波に飲まれた方々の処置や低体温状態になっている方の対応などを行いました。中には残念ながら、津波に飲まれて亡くなってしまった方もいらっしゃいました。

病院には700人近くの住民が避難をされ、たくさんの人々が薬を求めて病院に駆け込んできました。しかし、1階にあった薬局も津波に飲まれ、すべての方に処方できるだけの薬はありません。使える医療機器も十分になく、「大丈夫だからもう少しだけ頑張ろう」と励ますことしかできませんでした。

数日間、庄司先生と交代勤務をしていましたが、眠ろうと思ってもなかなか眠れません。ラジオからは悪い情報ばかりが聞こえてきますし、福島や仙台にいた私の家族の安否もわからなかったのです。

そのような状態が数日間続き、私はだんだんと精神的に追い詰められていきました。

ぎりぎりの精神状態で処置にあたっていた3月14日、ようやく地域医療振興協会の宮崎国久先生が救援に来てくれました。「助けに来たぞ!」という宮崎先生の言葉を聞いた瞬間、私は安堵で立っていられず、その場で泣き崩れてしまいました。

翌15日には、地域医療振興協会の山田隆司先生が来てくれました。山田先生が持って来てくれた衛星電話で私はやっと家族全員の無事を確認することができました。

そのあとは続々と、全国の地域医療振興協会の病院スタッフや自治医科大学の卒業生が支援に来てくれました。中には、学生時代所属していたラグビー部の仲間もたくさんいました。学生時代、共に辛い練習や合宿を乗り越えてきた彼らの姿をみて、「ここまで数日間なんとか耐えることができたのは、きっと彼らと過ごしたラグビー生活があったからだな」と実感しました。多くの方々の支援があって、私たちは震災を乗り越えることができたのです。

当院は海のすぐそばにあるにもかかわらず、海抜16mの高台にあったため、1階は壊滅的な状態となったものの、2階より上は大きな被害を受けずに済みました。また、震災当日の夜は自家発電で電気が灯っていたため、それが女川町民にとって「希望の光」のような存在だったのではないかと思います。

病院によっては、海抜0mに位置していたために、スタッフのほとんどが亡くなってしまった病院もあります。医療がなくなってしまったその地域では、震災後多くの方がその地域から去っていきました。

女川町に多くの人々が残ってくれた理由は、町に医療が存続したからではないかと思っています。町民の皆さんのなかには、「先生がいてくれるから、私たちも女川で頑張れるんだよ」と言ってくれる方もいます。その言葉を聞くだけで、私は女川で医師をしていて本当によかったと思いますし、「明日もまた頑張ろう」と元気をもらうことができます。

女川町はまだまだ復興の途中ですし、町が完成するまではしばらく時間がかかるかもしれません。この町が震災から復興し、町民が安心できる生活を取り戻すまでは、私はここで医療を続けていきます。